小牧野遺跡とは?

利用案内

| 見学可能時間 | 9:00~17:00(10月以降16:00まで) |

| 休業日 | 11月16日~翌年4月30日(冬季閉鎖) |

| 入場料 | 無料 |

環状列石(真上から)

本遺跡は、青森市野沢字小牧野に所在し、縄文時代後期前半に作られた環状列石を主体とする遺跡です。

遺跡は、荒川と入内川に挟まれた舌状台地の標高140メートル付近に位置しています。

環状列石は、埋葬、祭祀・儀礼に深く関わるもので、膨大な日数と労力をかけて作られており、縄文人の組織力を見せつけるモニュメントでもあります。

小牧野遺跡は、そうした縄文時代の葬送・祭祀などに関わる精神生活、土地の造成や石の運搬などの土木工事の実態などを知る上で極めて貴重であることから、平成7年3月に青森市としては初の国指定史跡となりました。これまでの調査では、3重構造の環状列石のほかに竪穴式住居跡、土器棺墓や土坑墓群、貯蔵穴や遺物の捨て場、湧水遺構、道路跡等が見つかっています。

遺物は、土坑墓群を主体とする墓域や捨て場を中心に土器や石器、石製品などが見つかっており、とくに際立ったものとして祭祀的要素の強い三角形岩版や円形岩版が見つかっています。

また、本遺跡では、北海道の続縄文文化の影響を受けた土器が多く出土しています。

土器棺墓とは、一度遺体を墓に埋葬し、その骨を数年後に取り出し、写真のような土器棺に納め、再び埋葬する施設のことで再葬墓とも呼ばれています。これまでに環状列石から合計4基の土器棺墓が発見されています。

土器棺墓とは、一度遺体を墓に埋葬し、その骨を数年後に取り出し、写真のような土器棺に納め、再び埋葬する施設のことで再葬墓とも呼ばれています。これまでに環状列石から合計4基の土器棺墓が発見されています。

小牧野遺跡では、100基をこえる土坑墓が、環状列石に隣接する東側緩斜面一帯に分布しています。墓には円形のものや楕円形のもの、石を立てるもの、フラスコ状の貯蔵穴を再利用したものなど、さまざまあります。

なお、日本の土壌は酸性度が高いことから骨が分解されやすく、小牧野遺跡でも人骨は残っていませんでした。

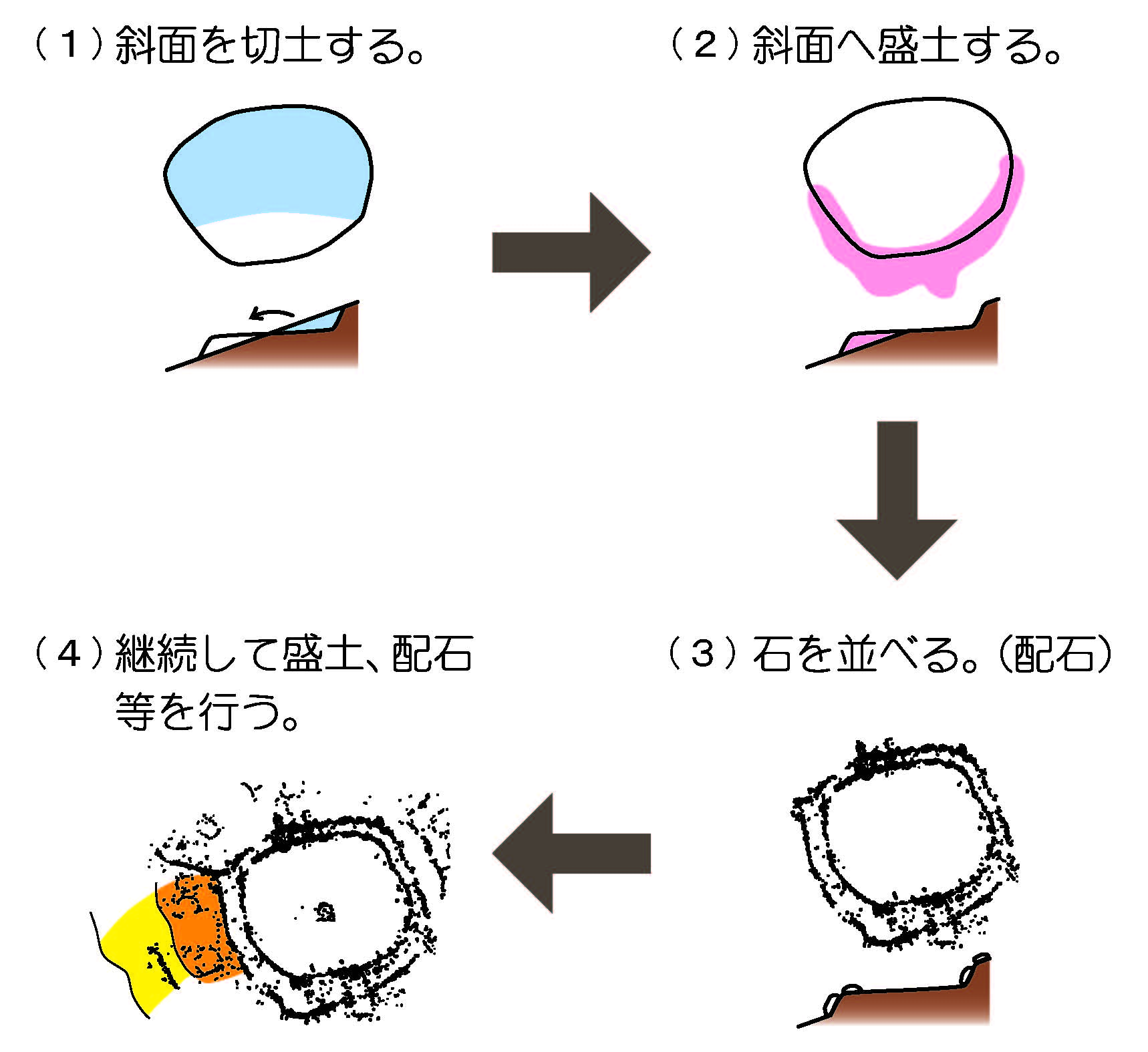

縄文人ははじめ(1)のように斜面の高い方を削り取り、その土を低い方に盛土しました(2)。

その後、石を川から運び、(3)のように石が並べられました。

- 斜面を切土する。

- 斜面へ盛土する。

- 石を並べる。

- 継続して盛土、配石等を行う。

石は、削り取られた部分や盛土された部分の段差を利用して並べられているため、立体的な構造となっています。

また、環状列石は長い年月をかけ土地造成や配石作業が継続して行われていることもわかりました。

環状列石を見てみよう!

緑色の部分については、現在盛土や芝などで保護している区域です。

環状列石の大きさと構造

小牧野遺跡の環状列石は、大規模な労働力の集中によって構築された直径55mにもおよぶ大型の記念物(モニュメント)です。

直径35mの外帯・29mの内帯・2.5mの中央帯の3重の輪のほか、一部4重となる弧状の列石や外帯を囲む直径4m前後の環状配石などで構成されています。

石の組み方

環状列石の外帯と内帯は、楕円形の石を縦に置き、その両側に平らな石を数段積み重ね、あたかも石垣を築くように並べられています。

この縦横交互の列石は、全国的にも珍しく“小牧野式”配列(配石)とも呼ばれています。

環状列石を構成する特殊組石など

|

|

|

| 第1号特殊組石 | 第2号特殊組石 | 第3号特殊組石 |

|

|

|

| 第7号特殊組石 | 第9号特殊組石 | 第2・3号環状配石 |

祭祀場としての広場

環状列石の中央に立ってみると列石の内側に広い空間があることがわかります。

この広場は、多くの人々が集うことのできる面積(約500平方メートル)が確保されており、彼らの精神文化と関わる「祭祀場」としての性格が考えられます。

また、広場の周縁が石垣状の列石に囲まれているため、さながら円形劇場のような空間効果を演出しています。

馬頭観世音

環状列石の第9号特殊組石の近くには、嘉永7年(1854年)の年号が刻まれた江戸時代末期の馬頭観世音碑が建っています。この場所一帯は、江戸時代から馬の放牧場として使用され「小牧野」の地名はそのことに由来します。馬頭観世音碑は、元からその場所にあった環状列石の石を転用されたものと思われます。